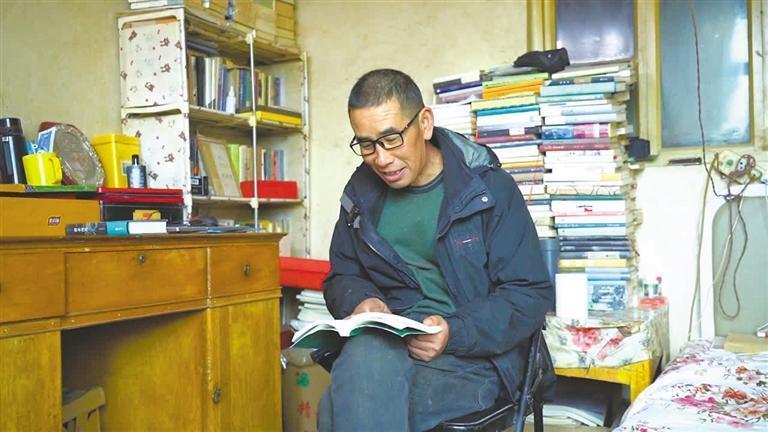

曹兵在书房向记者分享他最新出版的诗集。

中卫星星酒店星空剧场内,家长和孩子认真了解宇宙的奥秘。

国家级非物质文化遗产代表性传承人杨达吾德。

西夏陵博物馆。 (资料图片)

秦腔《赵五娘》在宁夏人民剧院上演。

在中卫市沙坡头景区,“青春漠漠搭”将昔日的沙海变为年轻人追逐诗与远方的“情绪疗愈地”。 (资料图片)

泥哇呜吹奏出的动人音符,写于西海固田埂上的质朴诗行,游客沉醉仰望的沙漠星海,西夏陵前久久驻足的身影……这些不同时空的画面,却如丝如缕,共同“生长”出最动人的文化脉络:传统与现代交融,乡土与世界对话,历史记忆与当代生活共振,绘就了一幅既深植根脉又面向未来的文化新图景。

选料、研磨、和泥、陈腐、练泥……一块黄胶泥,历经15道工序后,便能发出清亮悠扬的乐声。走进贺兰县文创基地泥哇呜工作室,国家级非物质文化遗产代表性传承人杨达吾德,正俯身揉捏泥坯。

2019年,杨达吾德入驻由贺兰县文联打造的贺兰县文创基地。这里聚集了泥哇呜、葫芦烙画、黄河石画、泥塑等十余个非遗代表性项目,政府提供场地与基础设施,让传承人得以安心创作与教学。

自2021年起,文创基地组织开展非遗研学活动,吸引了大量游客前来体验。“泥哇呜的魅力在于其淳朴醇厚的声音能让人们的心平静下来。”看到游客对泥哇呜的喜爱,杨达吾德又将其引入贺兰县立岗镇星光村八社。在这里,游客不仅可以品尝美食、入住民宿,还能亲手制作泥哇呜。

夜幕降临,中卫市沙坡头景区寒意渐浓,但游客的热情丝毫未减。三五成群的年轻人裹着羽绒服和毛毯,于沙丘之上,仰头凝望浩瀚夜空。这一刻,人与星空无声对话,心灵在寂静中悄然舒展。近年来,中卫市以文旅IP“青春漠漠搭”为牵引,将大漠、黄河、星空等独特自然资源转化为沉浸式文旅体验场景。昔日荒凉的沙海,如今成为年轻人追逐诗与远方的“情绪疗愈地”。

今年7月,从法国巴黎传来喜讯,西夏陵被列入《世界遗产名录》。走进西夏陵博物馆,游客伸手轻触数字展柜,迦陵频伽的羽翼纹理、眉眼神情“纤毫毕现”,“沉睡”的文物就这样活了起来。今天的西夏陵,正借助新科技和新叙事,提供可感、可知的文旅体验。

旱塬如何开出文学的繁花?今年5月,一批国内知名作家和专家学者走进西海固的村庄与田野。“西海固文学现象”频频登上主流媒体重要版面,引发广泛关注。文学,已成为这片土地声名远播、影响深远的“名片”。马骏、单小花、李成山、曹兵等一批扎根乡土的写作者相继涌现,用文字记录乡村振兴的真实图景,书写旱塬上的坚韧与希望。“我希望更多年轻人加入文学行列,涌现出更多走出宁夏的好作家、好作品。”曹兵说。

“十五五”时期,宁夏将勇担新的文化使命,充分激活全域旅游资源,不断深化文旅融合的特色实践,为推进中国式现代化宁夏实践注入新动能。(宁夏日报报业集团全媒体记者 马 丽 马赛尔 见习记者 乔新宇 实习生 向宁宁 文/图)